おりも みか 新卒入社した玩具製造メーカーにて品質・生産技術担当として日本国内・中国工場での新規ライン立ち上げを経験。玩具、アミューズメント機器、医療機器、健康雑貨など主にプラスチック製品の開発・製造に携わる。結婚を機に退職し、現在は育児の傍ら製造業ライターとして活動中。

TwitterID;@jilljean0506

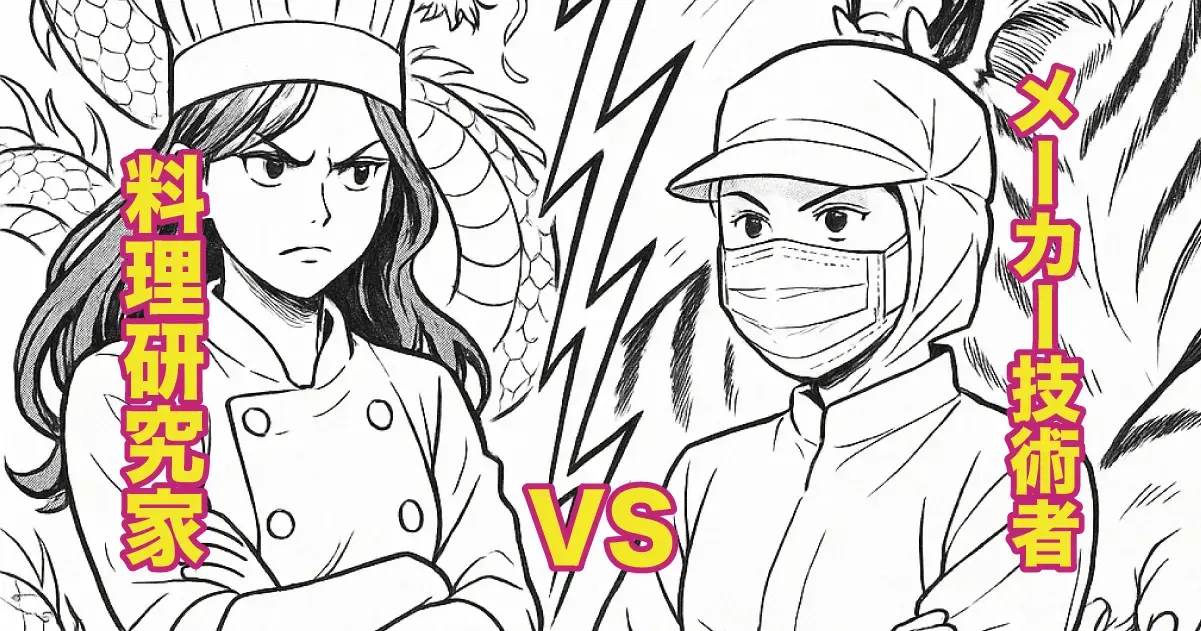

クッキングトイ開発の裏――レシピ開発で料理研究家と対決した話:メーカー生産技術だったママのよもやま話

2025年08月05日

コラム

製造業ライターのおりも みかです。「メーカー生産技術だったママのよもやま話」では、主にプラスチック製品の開発時におけるドタバタエピソードや、子育てをしながら日々接するプラスチック製品に関するあれこれについてお話ししています。

前職ではおもちゃメーカーの生産技術・品質管理の担当をしていました。今回は、クッキングトイ(お菓子などを作れるおもちゃ)の開発裏話をお届けします。

おもちゃ(玩具)には年齢制限(上限の方)がある

現在販売されている玩具には対象年齢が記載されているので、購入の際に参考にされている方もいると思います。

おもちゃの年齢制限にはメーカーごとに基準がありますが、ST基準で対象とされているのは15歳未満。つまり基準の上で「玩具」というのは対象年齢15歳未満の製品のことを指します。私が勤めていたメーカーでも、対象年齢15歳以上のものは安全性の基準がゆるく設定されていました。

ST基準で見ると、1歳未満は食品衛生法にも関わってくる乳児用玩具。安全性の基準は最も厳しくなります。さらに1歳以上3歳未満は幼児用玩具。乳児用ほどではありませんが誤飲防止などの基準が厳しくなっています。

ST基準では、一般的な玩具において3歳以上15歳未満の年齢別の差はありません。つまり、3歳以上の対象年齢表記はメーカーの裁量に任されています。細かく年齢分けされている製品も見かけますが、年齢ごとに安全性基準が異なるのか、それとも単に「これくらいの年齢の子に遊んでもらうことを想定している」のかはメーカーによって異なっているのです。

今回のクッキングトイは、当初からキャラクタータイアップが決定していました。子どもに大人気の定番キャラクター製品で、対象年齢は6歳以上。クッキングトイとしては低めの年齢設定ですが、キャラクター製品と考えると高めの設定という、品質担当からすると少し「ヒヤっと」する設定になっていました。

料理のプロ VS 製造のプロ

キャラクタータイアップと、お菓子を作るクッキングトイという方向性は決まっていたものの、レシピの詳細については決まらないまま製品開発はスタート。それまでは暫定的なレシピで検証を進めていましたが、パッケージや取扱説明書の原稿が上がってくるタイミングで、お菓子のレシピの開発をしたという料理研究家の方のお名前が上がるようになりました。

いつからその方が開発に関わっていたかは工場側の人間である私には分からないのですが、ひとまず提示されたレシピで本当にお菓子が作れるのかという検証を進めていくことになりました。

料理のプロの方が作ったレシピですから、レシピ通りに作れば、おいしいお菓子が作れます。ですが私たちが作ろうとしているのは、クッキングトイです。開発中のおもちゃと電子レンジを使って、6歳ごろの子どもでも簡単に、そして何より安全にお菓子を作れることが最重要事項です。

つまり、電子レンジで材料を加熱しすぎて火事を起こしては大変です。大人でさえもやらかすので(※詳しくは前回)、子どもが安全に作るために、加熱時間が長くなりすぎないように短時間で何回かに分けて加熱したり、熱くなった材料に触ったりこぼしたりしないよう容器の形状に気を付けたりと、検証時に検討すべき内容はたくさんあります。

検証の結果を踏まえ、レシピの分量や手順に修正を入れ、それをまた料理研究家の方にチェックしてもらったのですが、結果は「NO」。つまり分量も手順も変更してほしくないという回答でした。 それでは料理研究家の方が考えるおいしい味にならないからです。

メーカーの品質管理担当からすれば、正直いえば、出来上がったお菓子がすごくおいしいかどうかはあまり重要ではないのです。ユーザーには、絶対に火傷をさせてはならない(火事などもってのほか)」というのが一番です。

一方、料理研究家の方からすれば、自分の名前が出ているレシピがもしおいしくなかったら、それは大問題になってしまうのでしょう。

スタンスの違いからくる食い違い。ですが品質担当としては、安全面については絶対に譲れません。私は再度、レシピの余白に自分の意図を細かく記載し、修正案を送りましたが、やはり結果は芳しくないものでした。

営業が考えた打開策とは

同じ材料であっても選定する銘柄によって味や仕上がりに差が出てしまいます。そのためどんな製品でも安定した味になるよう砂糖の量を多めに設定しているようで、砂糖が溶け残ってしまうからなんです。この例でも、材料の溶けの残りがないように、加熱時間が長めであることが懸念点でした。

そこで板挟みになった営業担当が出してきた打開策は、使用する製品を細かく指定するという方法でした。つまり材料ごとに使用する銘柄を指定してレシピに記載することで、「これ以外の製品を使って作った場合の味の保証はしないよ」というわけです。料理研究家の方にもそれぞれの材料の量、そして加熱時間を短くするという了承を得ることができました。

品質担当としても、懸念点である加熱時間の短縮ができるのであれば承諾せざるを得ません。指定銘柄があれば、検証の際もそれを重点的に使用できるので手間が減ります。取り扱い説明書やレシピに注意表記を多めに入れることを条件に、レシピの件は結着がつきました。 そうして、この時、使用する材料にいちいち銘柄をしようということになったのでした。

このように、クッキングトイのレシピには使う製品を具体的に指定されていることがあります。また注意表記がしつこいほど多いこともあります。こうした裏側には、大人の事情や苦労があるということを知っていただけたらうれしいです。

プロフィール